科研进展丨机器学习赋能材料逆向设计:破解复杂胶体自组装的“设计密码”

自组装是自然界构建复杂结构的基本法则,也为开发新一代功能材料提供了强大工具。然而,如何精确设计构筑单元(如补丁粒子,Patchy particles),使其能够自发地组装成预设的复杂结构,即所谓的“逆向设计”,一直是材料科学和物理学领域的重大挑战。尤其是在高维度的设计参数空间中,传统试错法效率低下且成本高昂。

近日,松山湖材料实验室纳米生物材料团队元冰研究员与苏州大学杨恺教授合作,在这一领域取得重要进展。研究团队发展了一种基于机器学习的模块化逆向设计策略,巧妙地将高维设计问题有效降维。在每一种目标结构的设计中,该方法仅使用了单一组分的补丁粒子,成功实现了多种阿基米德镶嵌(Archimedean tilings)等复杂超晶格结构的高效、精准设计。该策略不仅显著降低了计算成本,还获得了比以往预期更为精简的设计方案,为功能材料的按需定制开辟了新路径。相关研究结果以Machine-Assisted Inverse Design of Patchy Particles for Self-Assembly of Archimedean Tilings为标题发表于ACS Nano。

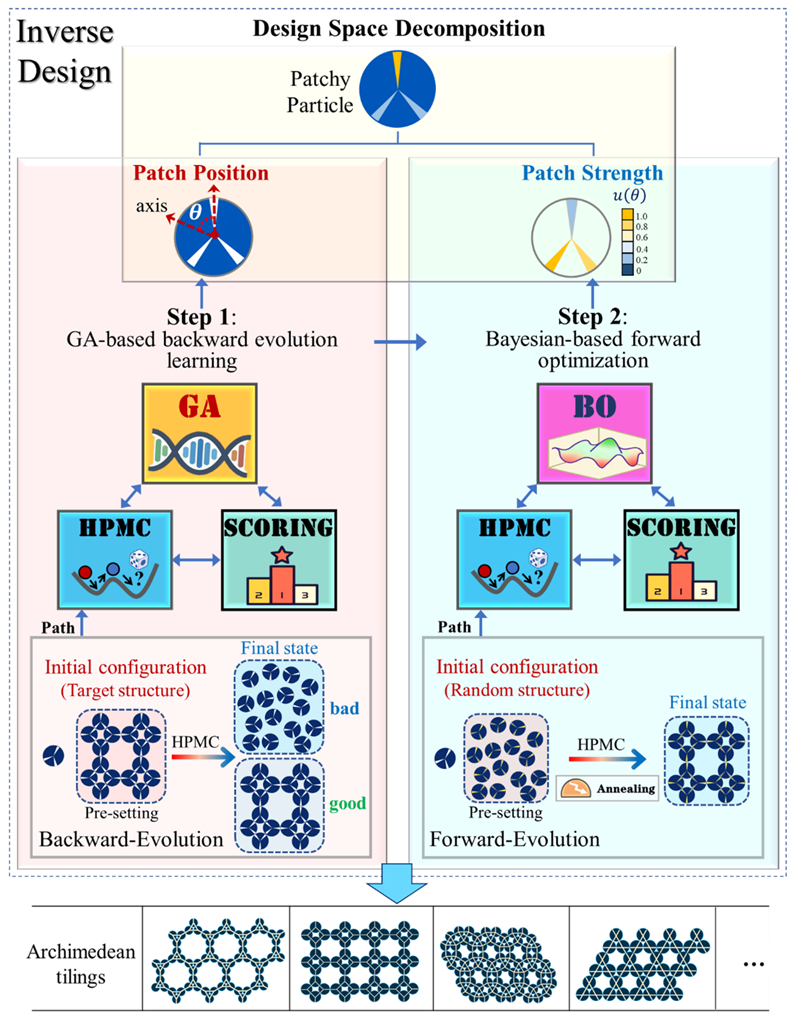

一、有效降维:两步法模块化策略破解高维设计难题

面对补丁粒子设计中“补丁位置”和“结合强度”等众多参数耦合带来的高维复杂性,研究团队创新性地提出了一种“两步走”的模块化逆向设计方案。该方案的核心是将高维参数设计空间解耦降维为两个关联但可序贯优化的子空间的叠加,从而实现了计算效率和设计精度的平衡。

图1 两步法模块化逆向设计策略示意图。首先通过基于遗传算法的“反向演化”确定最优补丁位置,再利用基于贝叶斯优化的“正向演化”精调补丁结合强度,最终实现目标结构的自组装。

第一步:基于遗传算法(GA)的“反向演化”,高效筛选补丁位置。 团队首先将目标结构作为“初始态”,通过计算成本较低的反向演化模拟,快速评估其稳定性。结合遗传算法强大的全局搜索能力,该方法能够在庞大的离散参数空间中迅速收敛,以较高的效率确定出实现目标结构所需的最优补丁布局。

第二步:基于贝叶斯优化(BO)的“正向演化”,精准调节结合强度。 在确定补丁位置后,参数空间维度已大幅降低。团队继而采用贝叶斯优化算法,对补丁间的结合强度这一连续参数进行精细调节。贝叶斯优化利用先验知识指导采样,能够以最少的模拟次数(即计算成本较高的“正向”自组装模拟)找到最优解,确保了设计方案在真实自组装过程中的可行性。

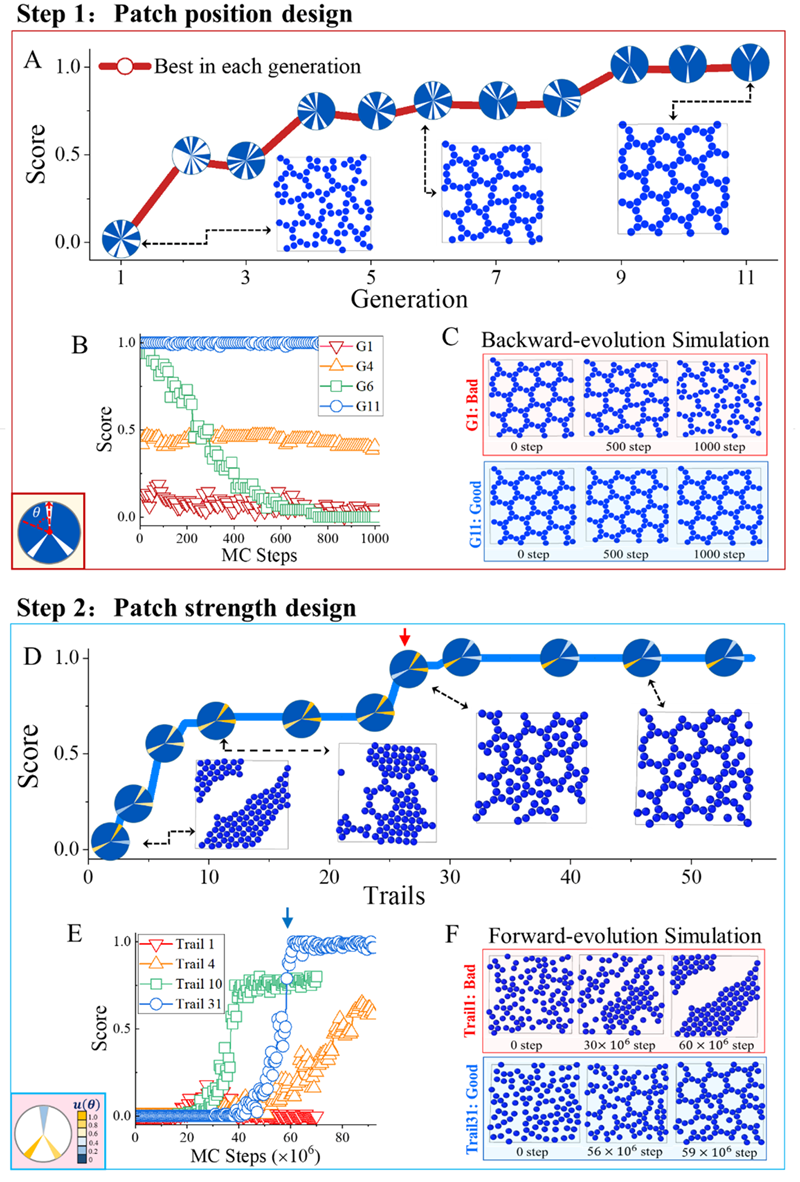

图2 两步法模块化策略的设计过程示例({3, 12, 12}镶嵌)。步骤一:基于遗传算法(GA)优化补丁位置。 (A) 展示了最优得分随算法迭代的快速提升过程。(B, C) 表明通过反向演化模拟,算法能高效收敛至稳定的高分设计方案。步骤二:基于贝叶斯优化(BO)精调结合强度。 (D, E) 展示了优化过程如何逐步找到最佳结合强度。(F) 对比了优化初期(如Trial 1)的无序状态与优化后期(如Trial 31)成功形成的有序目标结构,直观验证了该策略的有效性。

二、化繁为简:探索极简设计方案与新颖组装路径

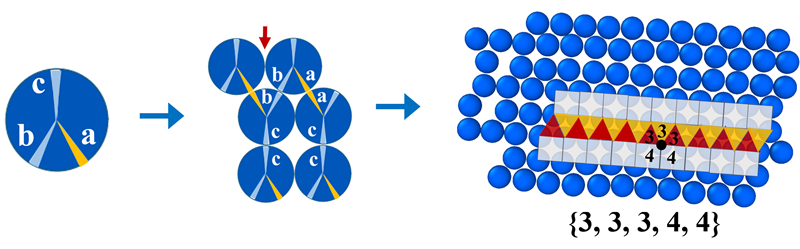

该策略的优势不仅在于效率,更在于其能够发现隐藏在复杂性背后的简洁规律。以经典的{3, 3, 3, 4, 4}阿基米德镶嵌为例,根据其晶格对称性,通常认为每个粒子至少需要5个补丁才能构筑。然而,团队运用新策略发现,仅需3个补丁的极简设计,通过巧妙利用非补丁区域的接触作用,同样可以实现目标结构的自组装。

图3 {3, 3, 3, 4, 4}阿基米德镶嵌的极简设计。左侧为设计的3补丁粒子,右侧为通过该单一组分粒子自组装形成的目标结构。

这一发现表明,机器学习辅助的非偏见性搜索能够有效探索传统方法可能忽略的设计空间,找到更高效、更易于实验实现的解决方案。与现有方法相比,该策略在探索设计空间方面展现出更强的鲁棒性,能够发现不同的自组装路径并获得性能更优的结构。此外,该策略还成功推广到包含多种顶点类型的非阿基米德镶嵌等更为复杂的结构设计中,展现了其卓越的普适性。

三、结论与展望

本项工作通过整合遗传算法与贝叶斯优化,建立了一套高效、稳健的补丁粒子模块化逆向设计框架。它如同一场在计算机中进行的“定向演化”,能够根据预设的目标结构,自动推导出构筑单元的微观“设计密码”。

该研究不仅为胶体科学、软物质物理等领域提供了强大的理论设计工具,也为光子晶体、催化剂载体和低摩擦涂层等先进功能材料的开发提供了清晰的路线图。随着DNA折纸等实验技术的不断进步,将这些 in silico 设计方案转化为高性能实体材料已指日可待,预示着材料“按需定制”时代的加速到来。

该论文第一作者为松山湖材料实验室联培博士生许一唯,通讯作者为杨恺教授和元冰研究员。

文章链接

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.5c10787